|

|

||||||||

|

|

|

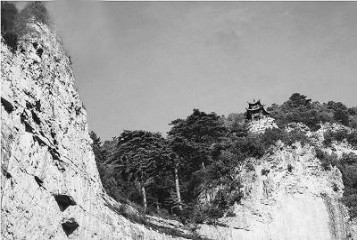

绵山对话:让“父慈子孝”融入社群时代 |

||

|

|

||

来源:《中国青年报》 作者: 绵之田 文化是一个民族的灵魂。文化对一个国家发展进程的影响,比经济和政治的影响更深刻、更久远。如果说,经济发展改变的是一个国家的面貌,那么文化繁荣则可以化育一个民族的风骨。 ——温家宝总理 在当今中国,高速发展的经济每一天都催生着年轻人焦虑、浮躁的情绪,每个人似乎永远有做不完的工作,更有着永无止境的欲望……这种现状下,已经步入社会的中国独生子女一代与家人之间的关系变得微妙甚至淡漠的时候,人们甚至还会听到诸如“留学生刺母”等恶性案件的时有发生…… 在这个以社群网络为中心的新时代,倡导“父慈子孝”的传统价值观可以打动当今的年轻一代吗?这一传统价值观能够融入青年人的社群时代吗?它又有着怎样的积极意义呢? 日前,在“第五届中国·绵山清明(寒食)文化节绵山论坛上”,来自两岸三地的学者们各抒己见。 倡导“父慈子孝”在中国有其合理性 在北京大学张颐武教授看来:今天中国的80后、90后群体,是两个非常值得关注的群体,他们生活在中国最富裕的时期,多数人根本没有物质匮乏的体验。虽然,他们没有温饱的困扰,但面对消费的诱惑却达不到满足感。他们对自我格外关切,自我评价、自我期许相对过高,其能力往往又达不到。80后现在开始进入成家立业、结婚生子的阶段,90后也已经步入社会。于是,纠结于高房价、LV包等等达不到的物质期盼现状,他们转向对父母甚至祖父母的“啃老”。同时,他们的心理承受力却相对较弱,幸福感相对较低。 张颐武说,其实,这是一个世界性的问题。比如,去年夏天英国年轻人爆发的骚乱,他们并不是抢米抢面,而是抢iPad、抢阿迪达斯的球鞋、抢时尚的包包。然后在Twitter上相互炫耀。然而,这些过度的欲望都不是靠社会靠政府能够解决的,政府只能解决温饱问题,而欲望永无止境。 那么,如何调节年轻人的这种焦虑与现状的矛盾呢?张颐武认为,当社会无能为力的时候,就要在精神上找到一条出路——我们的传统价值是有用的,今天讲慈孝文化很有意义。父慈子孝在中国的经济社会现状中是有其合理性的。它意味着,在一般家庭里,父母对下一代是一管到底的;而不像西方人那样,你到了18岁就要自立;因此,父母老了你也要尽责替父母养老。这种家庭伦理在中国不仅有其经济的合理性,而且父母子女之间结构性的相互支撑,在一定的社会发展阶段,对社会进步是有益的。 “我不想空说我们中华文化源远流长、博大精深,成了口头禅就没用了,谁都不深思了。”中华炎黄文化研究会会长许嘉璐指出,中华文化其中的一个重要支点——孝,来自中华民族在长达万年的历史中,调整着人和人的关系,调整着人和社会的关系,它的确深深地根植于我们的百姓之中、城市之中、农村之中,不是那么容易摧毁的。“因为我注意到,每当有负面的道德新闻之后我们网友的跟帖,绝大多数人都是谴责的,这就是人心。” 中央社会主义学院党组书记、第一副院长叶小文认为,孝的本质之一就是生命的互相尊重,这个孝的后面是对真、善、美的忠,对真、善、美的孝。所以它讲的是生命的互相尊重——“己所不欲,勿施于人”。孝的本质之二,是对生命的敬畏。现在“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”。信仰没了,都是看着钱,如果人人在金钱面前什么都不要,社会就病入膏肓了。一个国家,拜金主义、功利主义大行其道,且不谈孝,早晚都会要垮掉。信仰的动摇是最危险的动摇,在信仰的荒漠上立不起伟大的民族! 让“亲情之小孝”转为“社会之大孝” 父慈子孝这种由家庭血缘纽带维系的人伦,在自然经济时代很自然就被大家所尊重、所理解。那么,今天如何使渐行渐远的慈孝文化回归当下社会?这一话题亦引起众学者的积极建言。 说起孝文化在今天的困惑,叶小文很是感慨:“说起孝,源远流长,但现在渐行渐远。说起孝,影响重大,但现在意义模糊。说起孝,谁都能说几句,但有谁能说得清楚?当下,在我们的社会,出现了虐待父母、六亲不认等负面现象。为什么这个曾经被孝文化深刻影响的中华大地,现在又如此地世态炎凉?叶小文说,我认为是中国近代以来经历了并且正在进行着巨大的社会变革、社会变迁使然。 他说,从根本上来说,慈孝在农业社会根深蒂固,成为代代相传的血脉。今天我们已经大踏步走进城镇化,但是毕竟“三农”问题还是我们的基本问题,就算中国全变成了城市,也还是从农村变过来的,所以离不开孝。只是近代以来,在社会巨大变革中,慈孝文化受到冲击。现代社会转型,一定要有合理的动力,慈孝是人类的共性,成为中国迈向现代化的动力,成为民族伟大复兴的动力。当然,其中的封建传统糟粕,不去掉不行,好东西则要和现代社会结合。 台湾辅仁大学王初庆教授从人与人的关系上阐述了自己理解的慈孝传统,他说,我们个人受到父母的呵护,直到成年,成年之后成家,然后我们又会衍生种种不同的人际关系。表面上每个人讲自己利益的时候只有我,可是每个人在讲到我的时候,往往会往外扩展到我们。所以,道德性的判断最重要的标准是在孝与慈。 中国民间文艺家协会节庆委员会主任李汉秋教授指出,维系家庭最重要的精神是孝悌。以孝为出发点,把这种爱推广到全社会;那么,我们的社会就是一个和谐社会。现在的问题是自然经济时代会被工业时代、市场经济所取代。那么当这个社会变革了,不是自然经济了,自然经济时代那种血缘亲情能起什么作用?还能不能正常发展,成为社会所重视的一种道德规范、一种人性之情?这是摆在我们面前很现实的问题。 针对“父慈子孝”这一传统价值观如何融入今天青年人的社群时代这一话题,张颐武认为,父慈子孝的传承要有路径,父母对子女要有礼仪细节的指导,使之在不知不觉间成为现代人的一种生活方式,一种历史的文化记忆。父慈子孝的传承延伸到社群,中国社会两代人之间便可达成充分理解和沟通。 香港慈事文教基金会董事长王联章先生则把推动慈孝文化简练地概括为:让“亲情之小孝”转变为“社会之大孝”。 对弘扬慈孝文化与道德复兴十分有信心的许嘉璐教授给出的答案是,要使慈孝文化复兴,使之变成全民的共识。第一,道德的复兴要从孝做起,因为孝是中华文化、中华伦理的出发点和最初的种子。第二,重视教育,依靠家庭教育、学校教育、社会教育等,自觉的、有意识的、有规划的、有力度的去培养伦理道德。第三,树立楷模,这种楷模可以是个人,也可以是特定人群。 与会学者一致认为:慈孝文化与现代化并不绝对对立,剔除了其中封建专制等糟粕,不仅可以加强亲族联系,调节人际关系,而且为整合社群意识、调适社会群体起到积极作用。 每个人都是慈孝文化因子的携带者,更是慈孝文化的传承人。 |